南極にいってきた その3

HONDIUS号は南極大陸へ向けドレーク海峡を縦断していく。出港の地ウシュアイアからしばらく船が通るビーグル水道は島や半島に囲まれた安定した航路だが、そこを抜けてひとたびドレーク海峡に突入すると船は猛烈に揺れる。船外にでるためのすべてのドアは封鎖され、キャビンの窓ガラスには海水のしぶきが絶えず降り注ぐ。私は小さい頃に乗り物酔いを経験したことはあったが、大人になった今もこんなに揺れる船内においては簡単に酔ってしまうという事実は新鮮だった。船内の移動は常に手すりを片手でつかんでいないと危険で、つかむところの少ない自室では時折這って移動する必要があるほどに揺れる。床に置いたスーツケースはキャスターのついていない面が接地しているのにカーペットの上を絶えず滑っている。そしてこれがドレーク海峡を渡りきるまで二日間続くのだ。トリップログによればこの日の風速は40ノットを超え、波の高さは8メートルにも及んでいたらしい。通常のフェリーはかなり手前の時点で欠航を決めるようなコンディションである。吠える40度、狂う50度、絶叫する60度という名で呼ばれる海域は伊達ではない。

そんな状況で迎える最初の朝食は昨晩のディナー時にくらべ明らかに人が少なくなっていた。みな乗り物酔いで部屋から動けなくなっているのだろう。同室の友人もダウンしており、朝食会場でひとり座る私のとなりにいた若い男性の乗客は食事中に嘔吐していた。あらあらと思い手を挙げてスタッフを呼び対応を任せる。スタッフに連れられて会場から去って行く彼らの他にも、船内の廊下で白い紙袋に嘔吐しながら同じようにスタッフに背中をさすられている人もいる。南極クルーズとはかくもハードなものなのだ。船内で供された朝食はボリュームもあるイングリッシュブレックファストだが、フランス料理店のようにテーブルごとにパンももらえるし温かいスープや新鮮な野菜をつかったサラダもあるので、味だけでなく栄養価も優れている。よくこの揺れる船のなかで調理し配膳できるものだと関心するが、しかし現時点でこのたっぷりとした朝食を受け止めきれる乗客はほとんどいないのではないかと思う。強烈な揺れの中で元気に食事をしているクルーたちがすこしうらやましい。酔い止めをオーバードーズできるように準備しておくべきだった。私は完食したものの、やはり食後はぼんやりと気持ち悪い状態が続いていた。

朝食の後は南極に上陸する際に履く耐寒ブーツのフィッティングとピックアップをおこなう。事前に目安となるサイズを申告した上で乗船しているのだが、防寒のために分厚い靴下をはいたりするとやはり装着感は変わってしまうようであらためてここで確認する。わたしはEU43サイズでちょうどよかった。このブーツの試着と引き取りの作業も当然死ぬほど揺れる船内でおこなう。転ばないように手すりをグリップしてベンチに座り、上半身がぐらんぐらんと四方にひきよせられるような状態でだ。早く終わらせてキャビンに戻りたかった。

昼食会場ではさらに人が減っていた。メニューはパスタで、味はかなりよい。この航海中の食事のクオリティは本当に高く、一切不満はなかった。どうして海の上で毎食フレッシュな葉物のサラダが出せるのか不思議である。メニューも毎日毎食ごとに変わり、メキシカンだったりフレンチだったりカレーだったりと飽きるということもない。ただ、クルーズ旅行という環境のせいでカロリー消費がろくに発生せず実のところ全くおなかが空かないという状態で毎食を臨むこと、そしてそれゆえにイマイチ毎食テンションが上がりきらない事実に対してわりと自己嫌悪を感じていた。せっかく出される食事はもっとおいしく食べたかったなと思う。

船外は暴風と波浪で満たされていて、船内は絶え間ない揺れと風の音で満たされている。さっきあったようなブーツのフィッティングやレクチャー(南極にまつわる歴史や生物相などをクルーから学ぶ自由参加の講義)といった船内でのイベントが無いときは基本的に暇である。それでも揺れる船内で本を読んだりPCやスマホを触るのは強靱な三半規管を持っていない限りは致命傷になりうる禁忌で、私は同室の友人が持ってきてくれたよりもいの全話一気見に助けられていた。四人の女子高生が南極を目指すというストーリーの日本のアニメで、最終的に私は船の上で5周している。もうセリフを憶えてしまった。

高緯度地域なので外が明るくてもすでに時刻は深夜にさしかかっている。よりもいの再生を止め、キャビンの窓から差し込む太陽の光を遮る分厚い遮光カーテンを閉めてクルーズ二日目の夜を終えた。

午前3時半ころ目が覚める。乾燥した船内のせいか喉が痛い。コーヒーでも飲もうかと同室の友人を起こさないようにそろそろとラウンジへいく。誰もいない。本来は深夜帯だが窓からのぞく南極の風景は十分に明るい。海の深い青を溶かすように白く濃いミストがたちこめており、しんしんと降る雪が波立つ海面に落ちて溶けていくのが見えた。

朝食後、この船が南緯60度を超えたことがクルーより知らされる。この南緯60度というのが南極の北限であり、その緯度線を超えたことはつまり我々は南極へたどり着いたということだ。船内には拍手と歓喜の声が上がる。船はあいかわらず揺れているが、二日目のそれに比べれば多少なりマイルドになったらしく船外へのドアは再び開放された。さっそく甲板に出てみることにする。

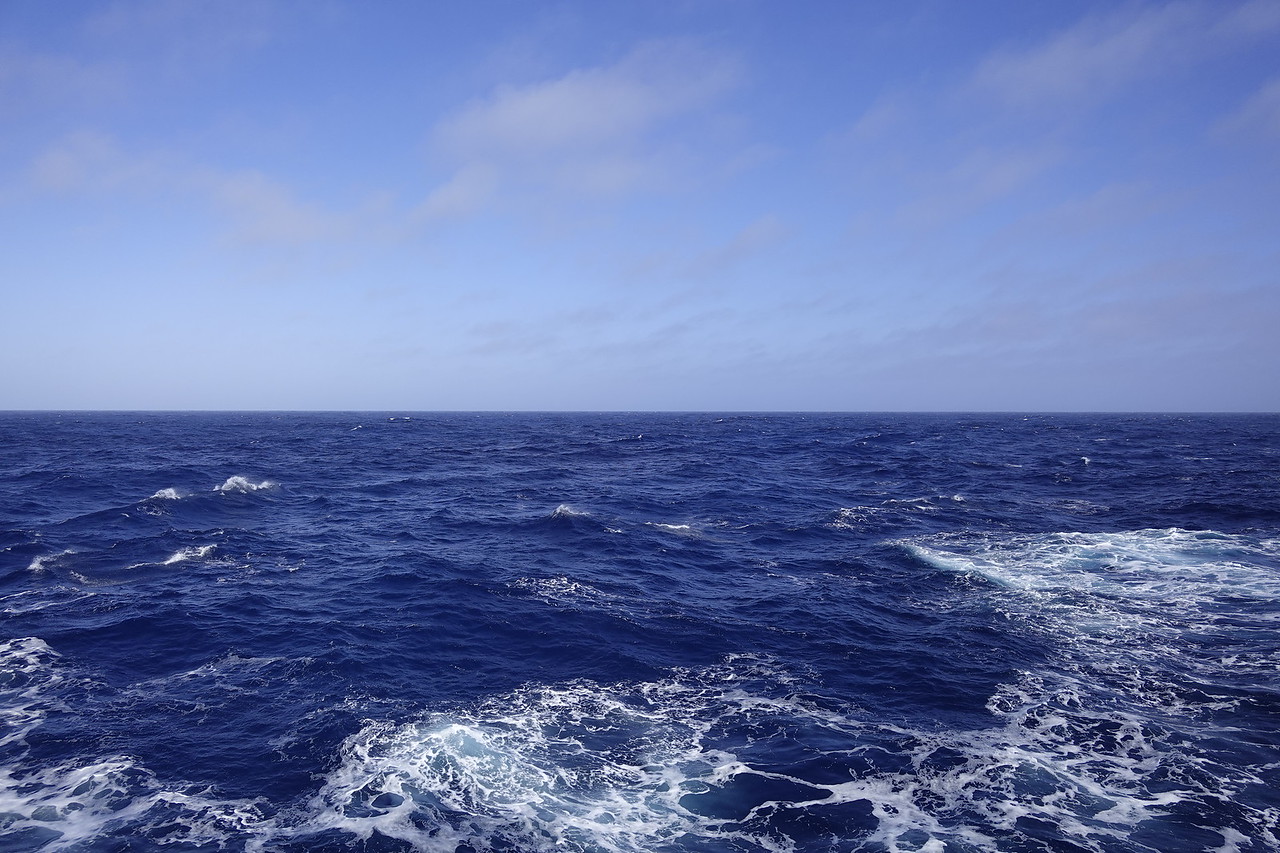

潮しぶきで曇った窓ガラス越しではない南極の海の青さが目に飛び込む。気温は3度。南極を生息地とする種のカモメやアホウドリのような海鳥が空を飛んでいる。南極とされる海域に突入したとはいえ、別に氷山が見えるわけではないようだ。もちろんたとえここに氷山があったとしても、この気温と波浪ではすぐに砕けてしまうだろう。

船は今もざんぶざんぶと波をかき分け南下を続けているが、風はたしかに穏やかになった気がする。少なくとも波が砕けてしぶきが霧のように舞い顔を濡らすというようなことはない。

昼食後、全ての乗客は南極大陸に上陸する際に持ち込む全ての防寒着とバッグをもって最下部にくるよう指示される。これは国際南極旅行業協会(IAATO)によって義務づけられているバイオセキュリティチェックとよばれるもので、簡単にいえば服やリュックに掃除機を掛けることだ。

大抵は自分の着る防寒着と防水パンツとリュックサックをクルーに渡して裏地なんかに掃除機を掛けてもらうのを待つだけでよい。新品であればこの作業は省略されるので面倒であればプライスタグをぶら下げたままの商品を見せてしまえば楽そうだ。面倒なルールだが、たとえば南極にやたら強靱な植物の種が持ち込まれたりするのを防ぐためには仕方ないのだろう。わたしはこのときアメリカで繁殖する葛のことを思い出していた。

三日目の夜、夕食の前に明日の南極大陸への上陸の成功を祈ってシャンパンが振る舞われる。この2年間のせいなのは言うまでもないが、160人の乗客と十数名のガイド役のクルーが一挙にラウンジに集まり酒を飲むイベントというものに若干の違和感があるものの、みんな陰性なんだし一杯だけならまぁいいかと参加する。通例であればここで船長がクルーを代表して挨拶や乾杯のかけ声をするらしいのだが、感染症対策のため操舵室勤務のスタッフはそれ以外のスタッフや乗客との交流が禁止されているらしい。そのため事前に録画したビデオによる挨拶となった。

南極圏に突入した喜び、そして明日の午前中には南極大陸に上陸し自分の足で最後の大陸を歩くことができるのだという期待と高揚に胸が膨らむ。シャンパンは一口でなくなってしまったので3回とりにいき4杯飲んだ。

その4につづく