南極にいってきた その4

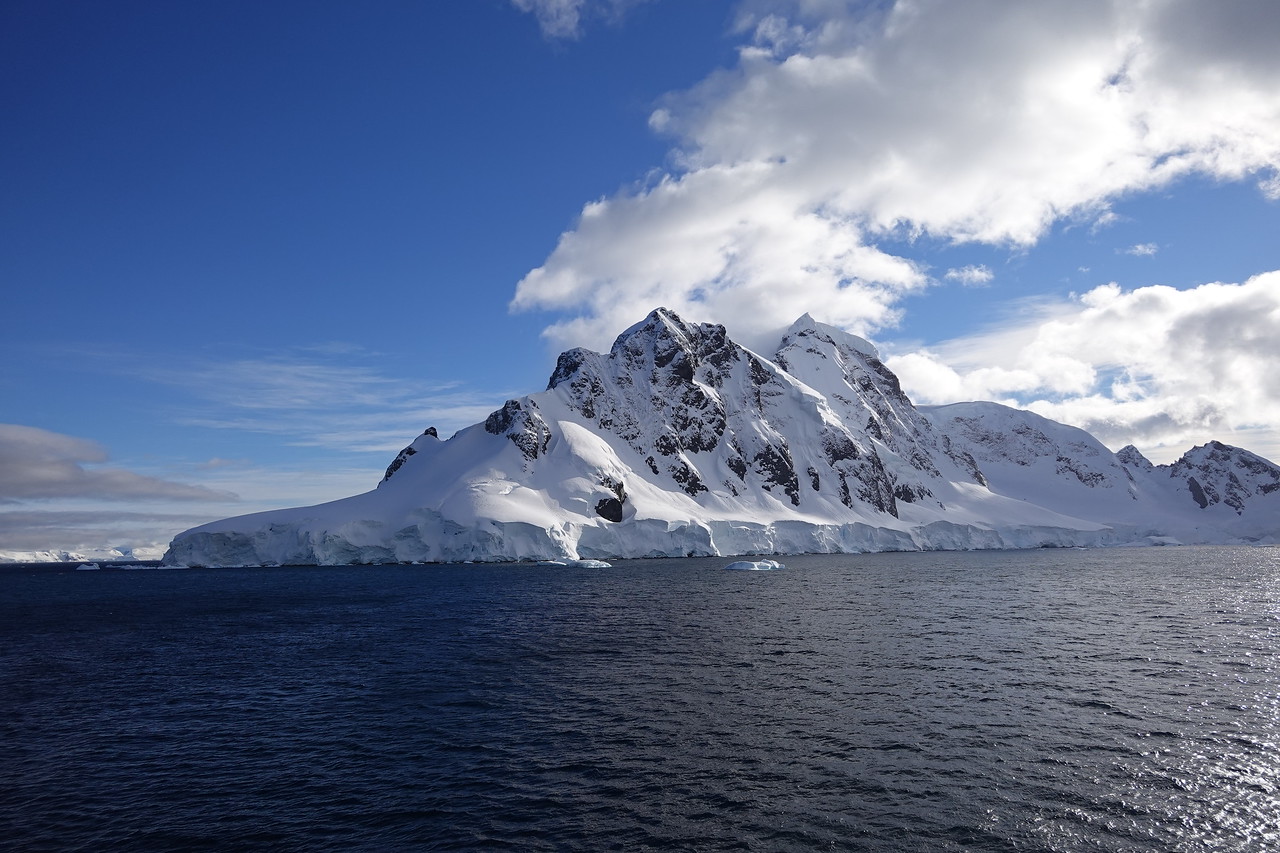

昨日と同じく早朝に目が覚める。妙に静かなキャビンのカーテンをかるくあけて窓から外を眺めてみると、昨日までとはうってかわって嘘のように穏やかな海の上に氷の山がいくつも浮かんでいるのが見えた。防寒着を着込み部屋を出て船外に出る重いドアを開ける。冷たく乾いた風が頬に当たる。昨夜降った雪が少し残る甲板から外の世界を眺めてみると、白い氷雪と黒い岩肌の鮮烈なコントラストが南極大陸の安定した大地の存在を示していた。

目に見えない南緯60度線の突破で南極に到達したといわれても正直なんとも感情がわかないし、氷山ひとつ現れないひどく荒れているだけの海の揺れでは感動もできない。しかし目の前に現実に存在している陸地を目の当たりにすると、いままさに自分が南極にいるのだとはっきり理解できる。

しばらくすると雲もながれて青空が見えるようになった。南極初上陸の日としては申し分ないコンディションといえる。

Orne Harbor

南極大陸最初の上陸地点は当初の予定通りオルネハーバーに決定した。朝食をすませてキャビンにもどり、防寒着、防水ズボン、耐寒ブーツ、ライフジャケットを着込む。ライフジャケットは重たいし防寒着は部屋の中だとかなり暑い。しかし船内アナウンスに従って事前に色分けされたチームごとに案内されるため、呼ばれたときにすぐ出られるように準備しておいた。

船の最下部にはボートに乗るための出入り口が開いており、そこからどんどん人が乗り込んでいく。いままで乗ってきたこのHONDIUS号が停泊できる港など南極には無いため、ここからはゾディアックボートという丈夫なゴムボートで乗客を運ぶほかない。ボートにはみなマスクを付けて乗っているが、感染症対策もあるがそもそも外すと寒いのだ。防寒のためだと思うとこれはこれでよいものである。私はあたたかさを求めて最終的に二枚重ねてつかっていた。

ヤマハのエンジンがうなりをあげて海面を滑る。成人が10人乗っているとは思えない軽快さだ。海の上には細かく砕けた氷山のかけらがたくさん浮いており、ゴムボートでその上を通るとゴツンゴツンと思いのほか大きい音と振動が感じられる。外底部はもっと硬質の素材なのだろう。まもなくボートはスピードを落とし、その先端部が陸地に乗り上がり上陸の準備が整う。

“Welcome to Antarctica!” と浮き足立つ乗客に向けてクルーが声を掛ける。ビーチには広く雪が積もっていて地表が露出している箇所はわずかだ。事前にレクチャーで学んでいた「お互いの手首をにぎって3ステップで乗降する」というルールを守ってビーチに一人ずつ下船する。わたしの番がきて二人のクルーに支えられながら南極大陸に上陸した。三日ぶりに降り立つ揺れない大地の感触を味わう。2021年12月18日午前8時27分、わたしは七つ目の大陸に到着したのだ。乗船から65時間後のことだった。

後ろを振り向けばかなり高く感じる雪の山がある。この山をジグザクのルートに沿って登っていく。頂上からの景色が素晴らしいことにくわえ、そこにはペンギンの営巣地もあるようだ。南極クルーズはそれなりに高価なこともあり参加者の年齢層は高い。深く雪がつもっている場所の登山でもあり、短い距離とはいえ休憩を挟んでゆっくり登る参加者も多かった。私は元気な若者なのでそんな彼らを追い越してすいすいと登っていく。

けっこう登ってきたなと振り向けばヒヤリとするような高さに自分がいることに気づく。ソリでここから滑り降りたら水切りの要領で対岸まで行けるかもしれないななどと思っていた。

雪の山を登り切ると、頂上には数匹のペンギンがいた。狙い澄ましたかのようにかわいらしい生き物で、よたよたと二足歩行したかと思えば腹ばいになって滑りながら移動したりする。国際的なルールで南極の生物にはこちらから5m以上近づいてはいけないというものがある。それほど厳密に運用されてはいないが、近寄ってなでたりはできない。

帰投

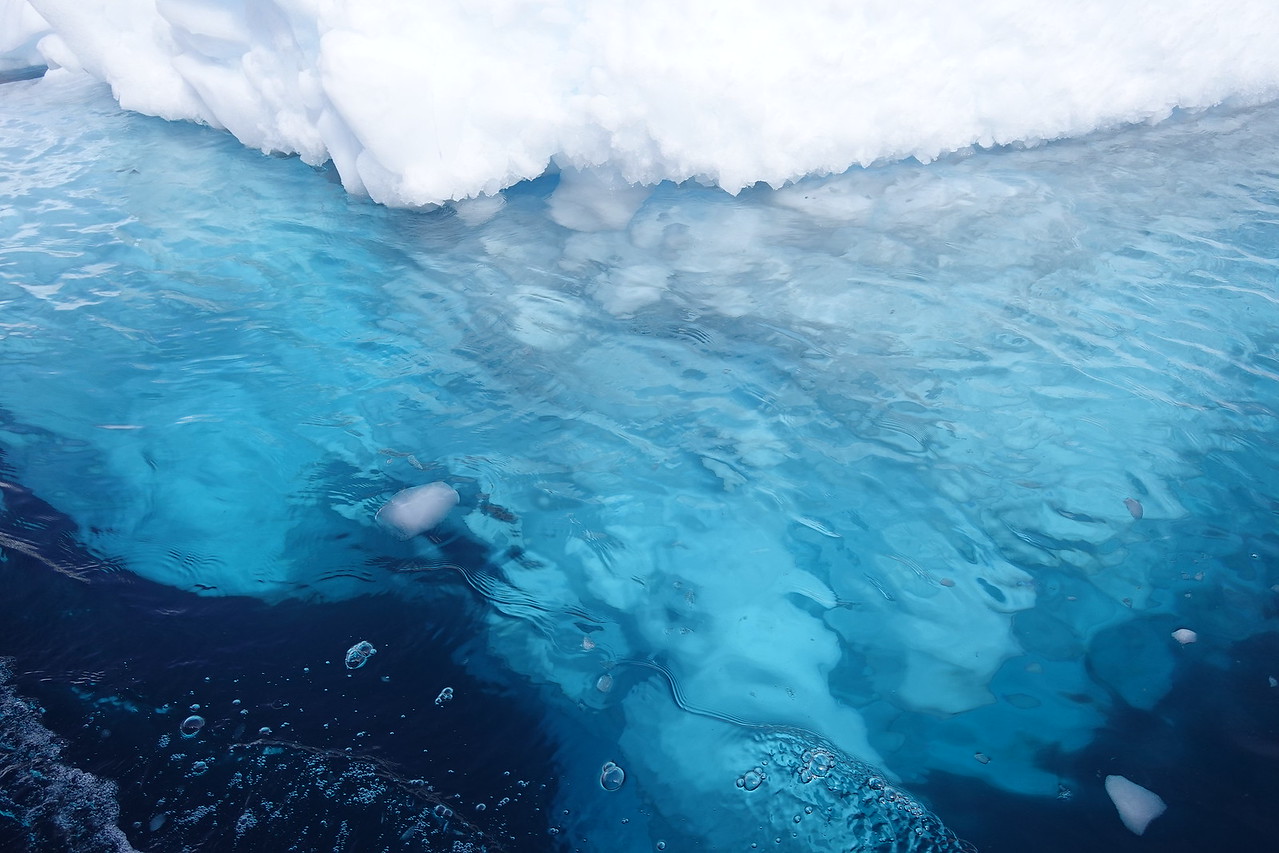

斜面をおり、ボートに戻って今度はOrne Harborの周囲を巡りながら船にもどる。このとき氷山に近づいてくれたのでじっくりみることができた。

海に浮かぶ氷山は「氷山の一角」という言葉からも知られるとおり、海面に露出している部分よりも下に大きな氷塊を持っている。南極の海は汚染源をほとんど持たず透明度も高いため、その海面下にある美しい青を見ることができる。あまりにもきれいに見えたのでボートから腕をのばして海水に手を浸してみたが、当然氷が浮いている海の水など手が痛く感じるほど冷たく、タオルもないのにこんなもん触るんじゃなかったなと思いながら風に当たってことさらに冷えるビショビショの指先をさすった。

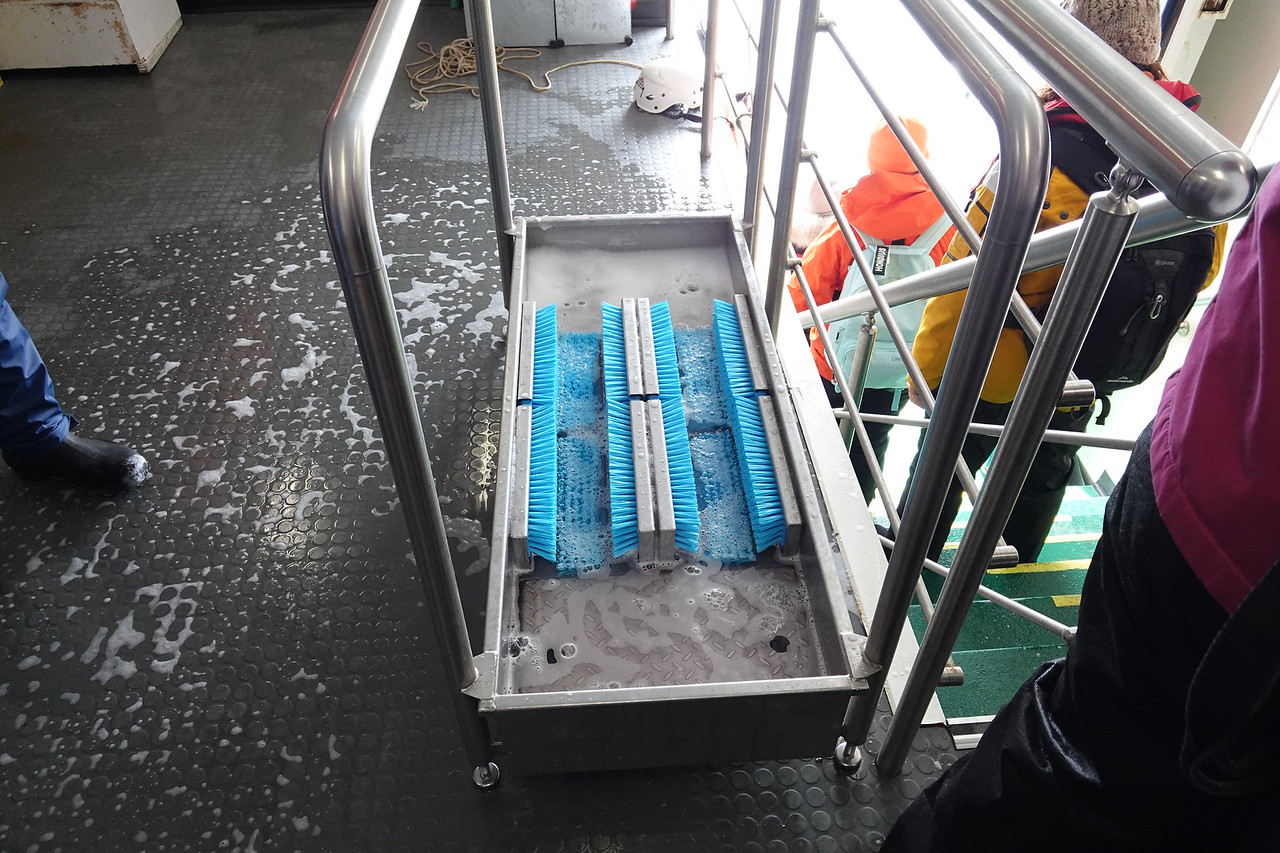

南極に外部のものを持ち込んではいけないというルールがあるが、戻ってくるときもブーツを洗浄しなくてはならない。しかしこれは自然保護のためではなく、ペンギン特有のにおいを船内に持ち込まないためだそうだ。

最初の船外活動は素晴らしいものだった。やっと南極ツアーの楽しさが感じられるようになった。

Cuverville Island

昼食後に上陸する場所はクーバービル島というところで、ここには大規模なペンギンの営巣地がある。オルネハーバーに比べてビーチも広く、ペンギンの数も多い。

奥にみえる小さな点がすべてペンギン

くちばしがオレンジなのはジェントゥーペンギン(だと思う)

ペンギンが密集している場所がそこここにあり、フンや泥で雪が汚れている。ペンギンのおなかも茶色くなっている。ペンギン特有のにおいもするし、彼らの鳴き声が絶え間なく聞こえる。南極大陸は大半の場所が厚い氷に覆われており、そのような場所ではペンギンはもちろんどんな動物も生活することができない。そのため限られた箇所の露出した岩場にペンギンが集中するようで、地形の関係で強い風に晒されにくいクーバービル島は南極最大のジェントゥーペンギンの営巣地となっているという。まさにペンギンの楽園である。

Polar plunge

“polar” は「極地」、“plunge” とは「飛び込む」という意味だ。この海への飛び込むことをそう言うらしい。巨大な氷がぼこぼこ浮かぶ水温ゼロ℃(海水の氷点は-1.9℃だ)の南極海に水着を着て飛び込む狂気のイベントが開かれる。参加者はビーチに残り、聡明な乗客はボートに乗って暖かい船に戻っていく。寒中水泳の参加者は想像していたよりも多く、全乗客の3割くらいが残っているように見えた。このツアーを通して人生に不要なリスクを背負いすぎて脳が破壊されてしまった私は参加することにした。

耐寒ブーツと靴下をぬぎ、水着の上に履いていた防水のズボンを脱ぐ。素肌が南極の冷気に晒される。我が国が誇る現代繊維技術の結晶たるユニクロのヒートテックと冬登山用のハードシェルと勤務先でもらったやたら生地の厚いパーカーによって保たれていた体温は、木の葉を揺らすような穏やかな風ひとつで簡単に奪い去られていく。ここまできたらやるしかない。海に向かって歩いてみる。足が海水につかった瞬間に脳髄まで走る衝撃を無視し、腿まで浸かる位置までさしかかったら海面に倒れてみる。全身が海水に浸かる。苦痛に顔が歪む。体の感覚がもっていかれるというか、筋肉がこわばってうまく泳げない。

はずかしいので遠景

海に入ってから出るまで、取ってもらった映像を確認してみたらおよそ30秒だった。それなりに頑張ったほうであろうと思って周りを見回してみると、悠々と平泳ぎをしているおじさんもいれば腰まで浸かってひたすらセルフィーをとる女性もいる。みなやせ我慢であることは言うまでもない。凍える体をバスタオルで拭き、いそいで服をきて真っ先に船に戻るためのボートに乗り込んだ。帰着した船ではクルーからラム酒を入れたホットチョコレートが紙コップで渡される。紙ごしに伝わる熱で冷える指先に少しだけ体温がもどった。人生で一度だけできれば十分な体験だとおもう。

帰着してまもなく夕食の時間となる。濃い一日だった。思い描いていた南極ツアーらしい体験ができた。こんな感じで南極滞在中は午前午後に一回ずつ、一日二回の南極上陸イベントが提供される。相手は厳しい自然なので大抵の場合天候によって1、2箇所は行けない場所が現れたりはするようだが、基本的に忙しい。休む暇もなく観光(というのかどうか微妙なところだが)が詰め込まれる。「クルーズ」という言葉で想像できるゆったりとした優雅な旅行とはかけ離れている。ドレーク海峡ですることもなく暇な一日を送っていたあのころとは違うのだ。

夕食を済ませ、今日のイベントが全て無事に終わったタイミングで雪が降り始める。氷が浮かぶような低水温では雪が海に降っても溶けず、海面をホコリのように漂っていた。

その5につづく